Esteban de Adoáin, que nació el once de octubre de 1808,

cuando toda España cerraba filas contra la invasión de Napoleón Bonaparte, al

grito de guerra santa contra el francés, símbolo de la Revolución Francesa y sobre

todo de sus ideas, resume en su biografía las convulsiones y luchas ideológicas

de todo el siglo. Bien podría decirse que es una figura simbólica y sintética

del siglo XIX. La fecha de su nacimiento, 1808, cuyo segundo centenario

hemos celebrado, representa una efemérides clave en la historia de España, pues

de la mano de la guerra de la Independencia se difundieron los postulados de la

revolución liberal, que culminaría en la Constitución de Cádiz de 1812.

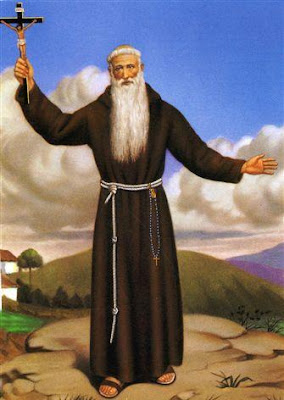

La infancia y juventud de Pedro Francisco Marcuello transcurrió toda ella en su minúscula y escondida aldea natal de Adoáin. Pero por retirada que ésta estuviera seguro que a ella llegaron los ecos de las libertades sancionadas por “la Pepa”, y todavía más los relatos de las gestas épicas de las guerrillas que con indómito e indoblegable orgullo lucharon contra los franceses invasores, en las que participaron también algunos capuchinos. Con algo más de conocimiento y uso de razón habría escuchado las noticias sobre la subida al poder de los liberales en 1820 y las partidas que contra el régimen constitucional fueron surgiendo por su tierra y otras regiones de España. De su formación en la religiosidad popular católica, de cuño netamente antiliberal, que desembocaría en el carlismo, no hay ningún género de duda. Fue en los años de plena restauración absolutista, la “ominosa década”, que propició paralelamente la restauración religiosa, cuando Pedro Francisco, a edad un poco tardía (20 años), ingresó en la Orden capuchina, cambiando su nombre por el de Esteban de Adoáin. Un connovicio lo recordaba años después como joven gallardo, blanco y rubicundo en el cuerpo, inocente y sencillo en el espíritu, fervoroso, y mortificado; buen montañés, silencioso (le llamaban “el mudo”), pero diáfano, abierto y sincero, al mismo tiempo que soñador. Después siguieron los estudios, llegando a la ordenación sacerdotal en 1832. Para entonces el de Adoáin se había significado entre sus compañeros por su arrojo y celo por la salvación de las almas: todos conservaron un recuerdo indeleble del suceso del reo condenado a muerte, que no quería recibir los sacramentos, al que convenció de su obstinación, a fuerza de disciplinarse delante de él.

Fue en 1834, en la madrugada del 5 de agosto, cuando el Padre Esteban comenzó a sufrir en su carne las consecuencias de la oposición y lucha sin cuartel entre el liberalismo y su opuesto el catolicismo, así como toda una serie de expulsiones y controversias con los liberales. Ante lo que les podría sobrevenir, pues su carlismo era bien notorio, los religiosos de Pamplona, entre los que se encontraba el P. Esteban, decidieron huir en la noche, sin ser notados, llevándose todas las pertenencias que pudieron, entre las que descollaban las cabezas de los santos, que las tenían a tornillo. Primero se refugiaron en el valle del Baztán, en el señorío de Bértiz; después pasaron a Tudela, y en 1836, con la supresión de las órdenes religiosas decretada por Mendizábal, volvieron a Bértiz. Posteriormente el P. Esteban, como otros tantos exclaustrados, sirvió en varias parroquias cercanas a su pueblo.

Cuando Claret regresó a España en 1856, el P. Esteban

decidió trasladarse a Guatemala.

Allí en 1862, durante unas misiones realizadas conjuntamente con el Padre

Bernardino, implantó en el pueblo de Olopa la devoción a la Divina Pastora de

las Almas, levantando bajo su protección un primer oratorio, construido

toscamente de paja, y a cuya sombra bienhechora comenzó a poblarse aquel

lugar.

Entre Guatemala y El Salvador el misionero pasaría dieciséis años de fecundo y extenuante apostolado. Además fue superior de los capuchinos de la región, demostrando un gran espíritu de servicio con los enfermos y con todos los religiosos. Pero en 1872, una vez más, el gobierno liberal expulsó a todos los religiosos; a los capuchinos en concreto “por razones de alta política”. Aquéllos salieron del país, camino de Europa, en medio de la aclamación y consternación de la gente.

Entre Guatemala y El Salvador el misionero pasaría dieciséis años de fecundo y extenuante apostolado. Además fue superior de los capuchinos de la región, demostrando un gran espíritu de servicio con los enfermos y con todos los religiosos. Pero en 1872, una vez más, el gobierno liberal expulsó a todos los religiosos; a los capuchinos en concreto “por razones de alta política”. Aquéllos salieron del país, camino de Europa, en medio de la aclamación y consternación de la gente.

El P. Esteban se estableció en Bayona, en el convento que los capuchinos españoles habían erigido en 1856, con la intención de restaurar la Orden en la península. A ello, junto a la predicación, se dedicaría desde entonces el P. Esteban sin ahorrar fatiga alguna, a pesar de que sus fuerzas, sensiblemente mermadas, comenzaban a flaquear. Los escollos que tuvo que esquivar en el proceso de la restauración de la Orden, luchando denodadamente por su unión con Roma, fueron innumerables, pero su tesón hizo de él el gran protagonista de dicho proceso. Pocos años antes de morir, con la nueva coyuntura política de la restauración monárquica liderada por Cánovas, fue viendo cómo se reabrían los conventos, apertura precedida en varias ocasiones por misiones multitudinarias predicadas por él mismo. En 1877 fueron los conventos de Antequera y Sanlúcar de Barrameda, y en 1879 su querido convento de Pamplona, que él había visto cerrarse en 1834. El 7 de octubre de 1880, habiendo desempeñado varios cargos, expiraba en el convento de Sanlúcar de Barrameda, donde se halla enterrado, con la sonrisa y la paz en los labios, dejando un recuerdo imborrable de santidad y entrega al apostolado misionero, sancionado por la autoridad de la Iglesia, en 1989, con el reconocimiento de la heroicidad de sus virtudes cristianas.

La figura del P. Esteban sigue brillando con luz propia como uno de los grandes evangelizadores de la historia de las misiones católicas. Su entrega sincera y radical a la vocación recibida, su profunda contemplación, su tesón templado y laboriosidad hasta la extenuación, su amor a la Orden capuchina, su celo profético por la salvación de los hombres y su espíritu de caridad son los valores perennes que sobresalieron eminentemente en su vida y que iluminan nuestra peregrinación hasta el encuentro definitivo con Dios.

Con la Divina Pastora

hasta la muerte

Todavía pudo predicar la novena de la Divina Pastora en Sevilla, pero

estaba tan herido de muerte que no parecía ni su propia sombra, aunque los

penitentes afluyeron al confesonario como siempre después de sus sermones.

Se buscó alivio para él en Antequera. Y no hallándolo, pidió lo

trasladaran a Sanlúcar y en su convento expiraba el 7 de octubre de 1880, a las

cinco en punto de la mañana, con la sonrisa en los labios.

Una crónica de la restauración de la Orden en España escribiría de él,

subrayando su cualidad apostólica más eminente: ¨El padre Esteban de Adoáin no

era el único misionero capuchino, pero era el más grande de todos ellos, una

gloria verdadera no sólo de los capuchinos de Centroamérica, sino de toda la

Orden: y puede figurar dignamente al lado de los más ilustres y santos

misioneros que ha tenido la Iglesia Católica en el siglo

decimonono¨.

Como se ha visto en las páginas anteriores, esa talla extraordinaria del

predicador tenía por cimiento y pedestal unas cualidades humanas poco comunes,

por sus dotes, no tanto intelectuales como físicas y morales, una vivencia del

carisma religioso capuchino de total sinceridad y entrega, y un cultivo de la

unión con Dios por medio de la oración hecha vida.

Si su vida misionera había transcurrido en rumor de multitudes, nada

extraño que ese rumor le acompañara después de muerto. Todas las campanas de

Sanlúcar doblaron por él. Gentes de cualquier condición social acudieron a

venerar y despedir sus despojos y encomendarse al que consideraban santo. Por

retener de él alguna reliquia no respetaban ni los pelos de su barba

proverbial. Su funeral fue presidido por un obispo y futuro cardenal.

Sobre su tumba, en el cementerio conventual, se pondría por

inscripción la del ¨Ego sum vermis et non homo¨.

Un bienhechor del convento escribió al padre general: ¨La religión

capuchina tiene un santo más, y estos religiosos están huérfanos¨.

Su sepulcro siguió siendo visitado a partir de entonces como lo había

sido el cadáver en los días que estuvo expuesto antes del sepelio. Se recuerda,

entre los visitantes ilustres, los nombres de dos cardenales y el de la

ex-reina Isabel II, la penitente de su amigo san Antonio María Claret.

Esa veneración obligó a reconocer sus restos, hecho verificado el 25 de

abril de 1898. Se pedía por las gentes la incoación del proceso con vistas a su

posible beatificación. En 1912 se nombró un vicepostulador con ese fin, pero

desgraciadamente otras ocupaciones le impidieron dedicarse a ésa. Cuando habían

trascurrido 44 años de su muerte, en 1924, se hacía, por fin, cargo del asunto

un hombre que dedicaría el resto de su larga vida a los trámites ordinarios de

carácter local. Las actas de esos procesos fueron presentadas en Roma en enero

de 1929, y en abril del mismo año Pío XI autorizaba la apertura del proceso en

la Diócesis de Pamplona, designando al cardenal Verde por ponente de

la causa. También se habían realizado las gestiones pertinentes en la

Diócesis de Sevilla.

En 1936 quedaba el proceso abierto ante la Congregación de Ritos,

que aprobaba los escritos del padre Esteban en 1940, y en 1956 la fase del

proceso apostólico con la introducción de la causa. Se dispensó, por

evidente, del proceso de fama de santidad en general, siguiéndose,

poco después, el decreto de non cultu. En 1969 la Congregación reconoció

la validez de los procesos diocesanos de Pamplona y Sevilla, instruidos entre

finales de 1958 y la primera mitad de 1960, en que las actas fueron enviadas a

la Congregación de Ritos. En el citado año de 1969 se entregaba al abogado el

sumario sobre las virtudes heroicas del siervo de Dios. Terminada ya,

y editada la Positio, el 18 de abril de 1983 se entregó a la Congregación de

las Causas de los Santos para el estudio y aprobación que concluirían con el

juicio positivo de la Causa el 21 de diciembre de 1989.

No hay comentarios:

Publicar un comentario